L’évolution des techniques chirurgicales et des soins post-opératoires améliorent la prise en charge des blessés. Les progrès médicaux reposent en grande partie, non sur des découvertes, mais sur une utilisation systématique, à grande échelle, de techniques et de protocoles thérapeutiques jetant ainsi les bases de la médecine d’urgence moderne.

Les progrès chirurgicaux

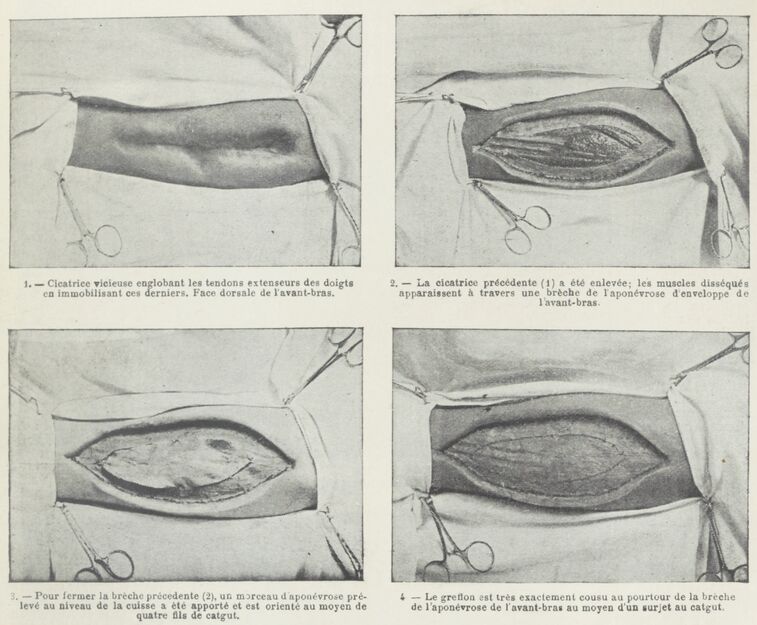

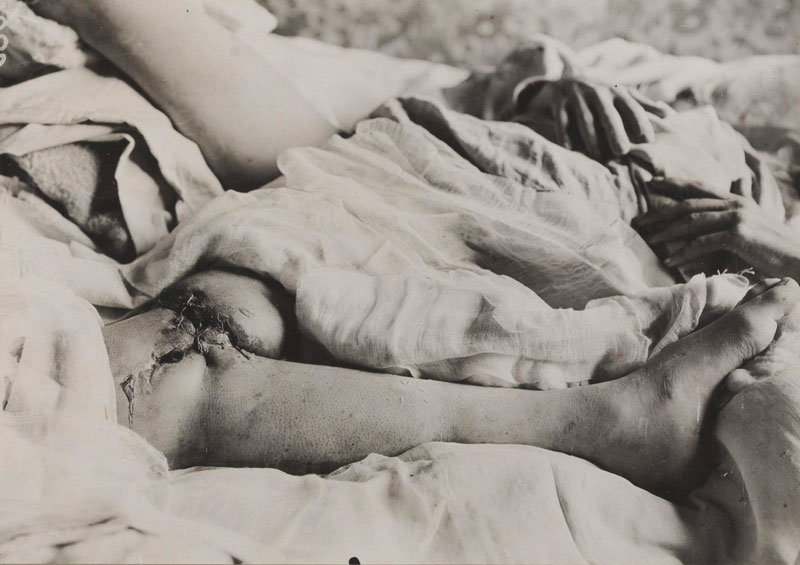

Les blessures par balles, déjà connues des chirurgiens militaires, produisent des plaies à petits orifices d’entrée peu délabrantes mais les plaies causées par les éclats d’obus sont beaucoup plus complexes. Les tissus sont déchirés, broyés. En outre, les soldats sont bien souvent polytraumatisés. Obligés d’opérer un grand nombre de patients, les chirurgiens améliorent leurs techniques opératoires.

Pour soigner les fractures, ils mettent en place des contentions provisoires, procèdent à des tractions-suspensions, utilisent l’ostéosynthèse et développent la technique des greffes osseuses. En 1914, 35 % des fractures évoluent vers la gangrène et l’amputation contre 5 % en 1918.

Pour soigner les fractures, ils mettent en place des contentions provisoires, procèdent à des tractions-suspensions, utilisent l’ostéosynthèse et développent la technique des greffes osseuses. En 1914, 35 % des fractures évoluent vers la gangrène et l’amputation contre 5 % en 1918.

Bras gauche Ex. radiographique du 11 juillet 1918 - le bras est Ètendu perpendiculairement - Fracture ancienne de l'humÈrus (1/3 supr) 1914. les 2 fragments principaux ont été réunis par une pièce métallique dont la partie inférieure est encore maintenue par 2 vis partiellement rongées. Autour de ces 2 vis, le tissu osseux s'est considérablement raréfié donnant lieu à la formation de véritables géodes. D'une façon générale, mais surtout à l'extrémité inférieure de la pièce métallique le tissu osseux est raréfié. La partie supérieure de la pièce métallique s'est incurvée et tordue et les 2 vis qui la maintenaient ont glissé vers le fragment inférieur. Notable raréfaction du tissu osseux à son niveau. Nombreuses esquilles de petites dimensions dans le foyer de la fracture

Bras gauche Ex. radiographique du 11 juillet 1918 - le bras est Ètendu perpendiculairement - Fracture ancienne de l'humÈrus (1/3 supr) 1914. les 2 fragments principaux ont été réunis par une pièce métallique dont la partie inférieure est encore maintenue par 2 vis partiellement rongées. Autour de ces 2 vis, le tissu osseux s'est considérablement raréfié donnant lieu à la formation de véritables géodes. D'une façon générale, mais surtout à l'extrémité inférieure de la pièce métallique le tissu osseux est raréfié. La partie supérieure de la pièce métallique s'est incurvée et tordue et les 2 vis qui la maintenaient ont glissé vers le fragment inférieur. Notable raréfaction du tissu osseux à son niveau. Nombreuses esquilles de petites dimensions dans le foyer de la fracture

La transfusion sanguine

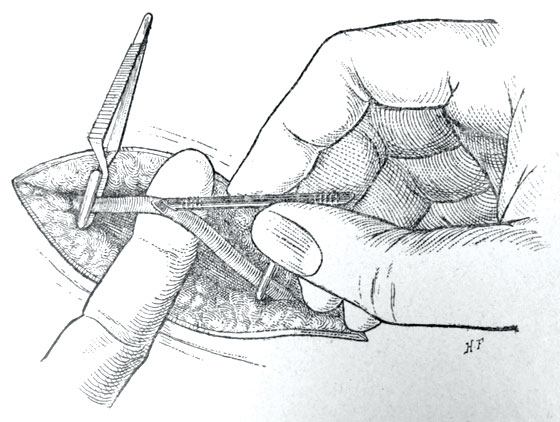

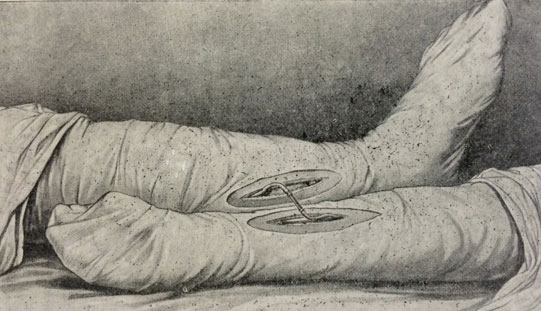

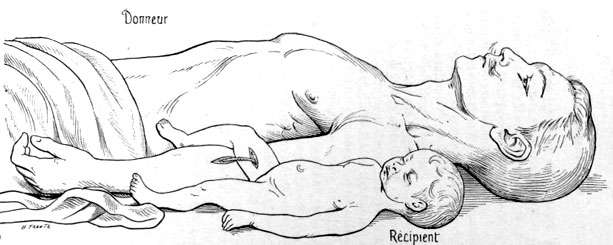

A cette époque, la transfusion sanguine est un acte chirurgical. Les groupes sanguins sont connus depuis le début du siècle mais les médecins transfusent, sans vérification de compatibilité. Ils prennent conscience de l’importance de la transfusion dans les soins aux victimes d’hémorragie mais son utilisation reste exceptionnelle.

A cette époque, la transfusion sanguine est un acte chirurgical. Les groupes sanguins sont connus depuis le début du siècle mais les médecins transfusent, sans vérification de compatibilité. Ils prennent conscience de l’importance de la transfusion dans les soins aux victimes d’hémorragie mais son utilisation reste exceptionnelle.

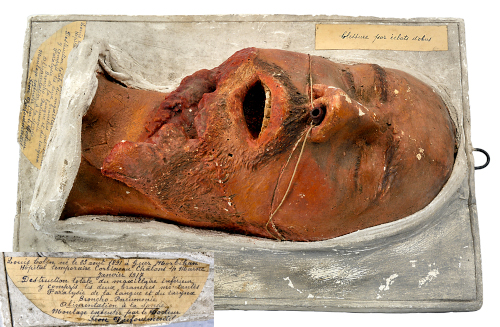

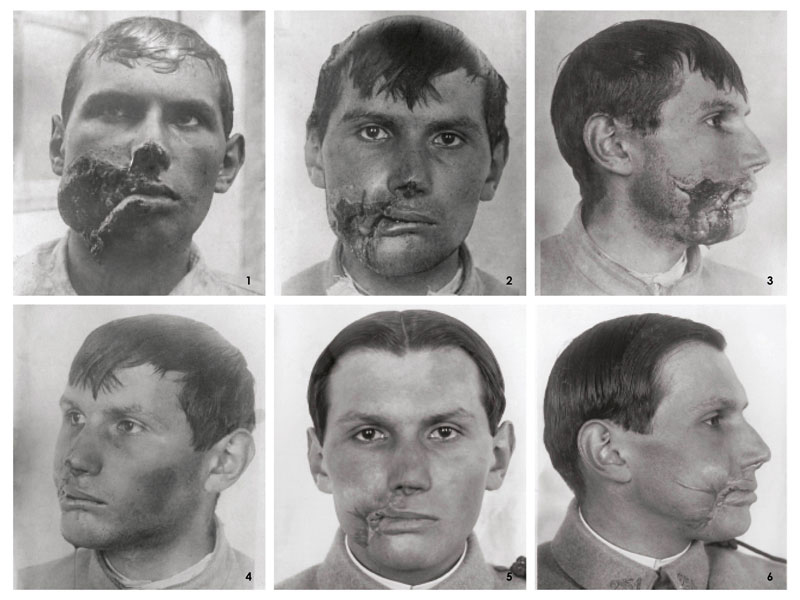

Les gueules cassées

Ce moulage de gueule cassée a été réalisé à des fins d’étude et de suivi de traitement par le docteur Léon Dufourmentel en janvier 1917. Ce médecin fait partie des précurseurs de la chirurgie maxillo-faciale. En 1918 ses travaux lui permettent de mettre au point la Greffe Duformentel qui facilite la reconstitution des visages des blessés.

Louis Colin ne figure pas sur le site « Mémoire des hommes », nous pouvons donc supposer qu’il a survécu à ses atroces blessures.

Ce moulage de gueule cassée a été réalisé à des fins d’étude et de suivi de traitement par le docteur Léon Dufourmentel en janvier 1917. Ce médecin fait partie des précurseurs de la chirurgie maxillo-faciale. En 1918 ses travaux lui permettent de mettre au point la Greffe Duformentel qui facilite la reconstitution des visages des blessés.

Louis Colin ne figure pas sur le site « Mémoire des hommes », nous pouvons donc supposer qu’il a survécu à ses atroces blessures.

- N°1 : 8 septembre 1917

- n°2, 3, 4 : 9 octobre 1917

- n°5 et 6 : mars 1918

Prothèses oculaires

Prothèses oculaires

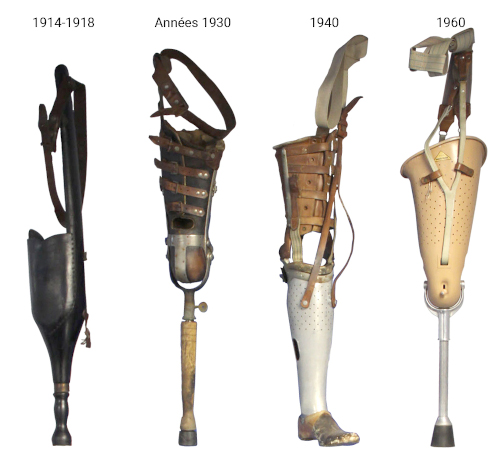

Les prothèses

Les mutilés des membres supérieurs disposent de prothèses dites « de travail » qui permettent d’exercer une activité (crochet, pince…) ou « du dimanche » qui reproduisent la main afin de camoufler le handicap.

Les mutilés des membres supérieurs disposent de prothèses dites « de travail » qui permettent d’exercer une activité (crochet, pince…) ou « du dimanche » qui reproduisent la main afin de camoufler le handicap.

Nous pouvons voir ici les exemples de prothèses portées par les mutilés de la Première guerre mondiale. Dès le début de la guerre, les entreprises privées sont submergées de commandes afin d’équiper les nombreux mutilés après leur réforme. Dans chaque région militaire se constituent alors des Centres d’appareillage qui vont fournir et entretenir les prothèses dont les anciens combattants réformés et pensionnés ont besoin tout au long de leur vie.

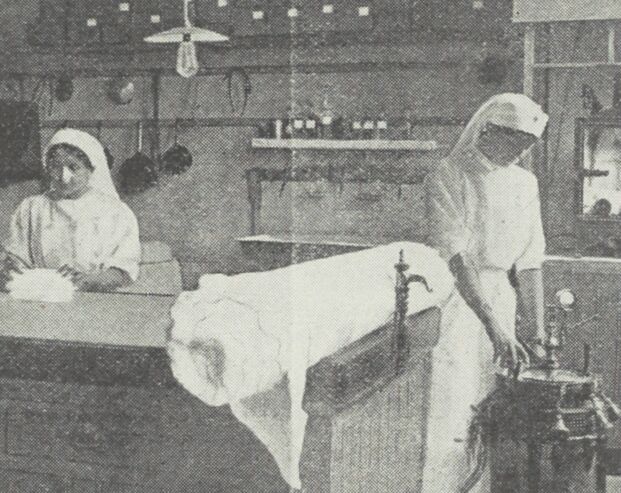

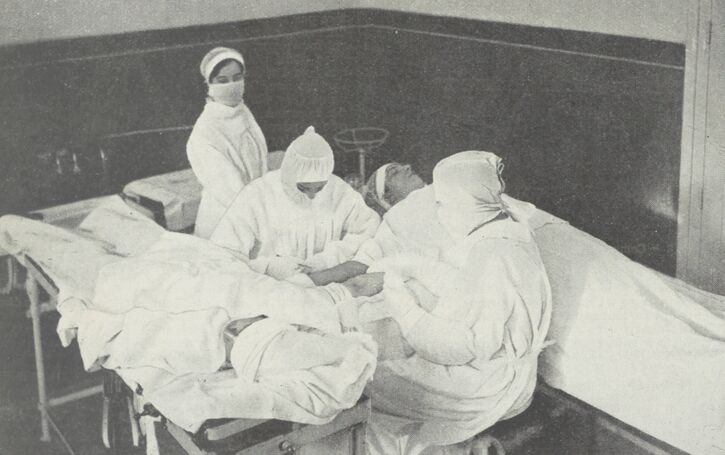

Asepsie et antisepsie

Le Service de santé aux Armées impose aux personnels civils et militaires des règles d’hygiène très strictes. Pansements et outils chirurgicaux furent systématiquement stérilisés dans des autoclaves fabriqués en très grand nombre. Le professeur Alexis Carrel et le chimiste anglais Henry Dakin mirent au point en 1915 un traitement des plaies grâce à un antiseptique à base d’hypochlorite de soude. Cette méthode, qui portera plus tard leur nom, permit d’arrêter de multiples infections, de limiter l’extension des gangrènes gazeuses et d’éviter ainsi de très nombreuses amputations.

Voici différentes fabrications du pansement individuel modèle 1891.

Porté en permanence par le soldat, il est très utile pour protéger les plaies limitées mais inefficace contre les hémorragies.

La psychiatrie

Moins reconnues que les blessures physiques, les blessures psychiques laissent pourtant des séquelles durables. Appelées shell-shocks en anglais et obusites en français, ces atteintes traumatiques résultent des conditions de stress intenses auxquelles sont soumis les soldats. Une variété de termes est utilisée pour les désigner : hypnose des batailles, vent du boulet, psychose des barbelés, syndrome des éboulés, … En l’absence de lésions anatomiques, les soldats atteints de pathologies psychiques sont parfois soupçonnés de simulation. Devant la fréquence de ces atteintes psychiques, sur le plan thérapeutique, les médecins font évoluer leur approche et promeuvent à la fin du conflit la doctrine de la psychiatrie de l’avant pour soigner ce que l’on appelle aujourd’hui les états de stress aigu et de stress post-traumatiques.